はじめに

空海が19歳の時、舎心嶽(しゃしんだけ)で修行されたことが「三教指帰(さんごうしいき)」に記されています。

この時、空海はあらゆる経典を記憶し、忘れることがなくなるという「虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)」を修したそうです。

空海は青年期における、思想形成の上で重要な時期をこの太龍寺山で過ごしました。

21番札所の太龍寺は、太龍寺山頂(標高600m)付近にあり、札所の中では6番目の標高です。

山深い、うっそうとした木々の中に伽藍がたたずんでいることから「西の高野」とも呼ばれています。

ちなみに、「三教指帰」とは空海24歳の時に書いたもので、仏教が儒教・道教・仏教の中で最も優れていることが説かれ、自らの出家宣言の書ともされているものです。

山深い境内

太龍寺ロープーウェイ

1992(平成4)年に太龍寺ロープーウェイが開業しました。

それまでは「遍路ころがし」と言われる難所を登って参拝していましたが、開業してからは誰でも容易に参拝することが出来るようになりました。

太龍寺ロープーウェイについて、詳しくはこちらをご覧ください。↓↓↓

境内

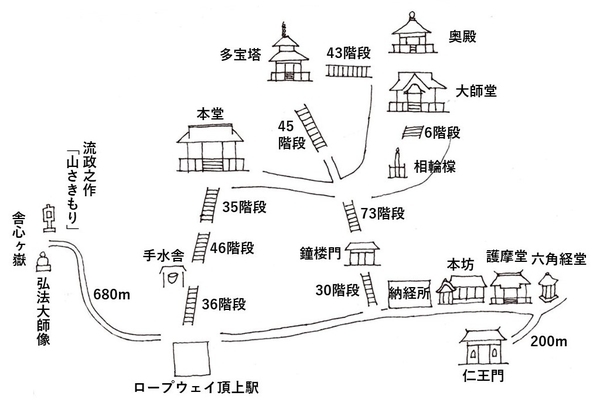

境内案内図

本堂へ

ロープーウェイを降りると、目の前に本堂への階段があります。

手水舎

本堂に至る階段の途中に、重厚な手水舎がありました。

本堂

階段の上にある本堂は、阿波藩主蜂須賀公によって1852年に建立され、弘法大師作とされる「虚空蔵菩薩」が本尊として安置されています。

多宝塔

本堂でお参りをした後、隣にある階段を上っていくと多宝塔があります。

1861年に建立されていて歴史を感じる建物でした。

大師堂

高野山に倣って、拝殿・奥殿式で建物が配置されています。西の高野といわれている所以です。

拝殿

奥殿

相輪橖(そうりんとう)

仏塔の一種と考えられており、相輪塔とも書きます。

鐘楼門

本坊(持仏堂)

鐘楼門をくぐって階段を下りていくと、納経所やお寺で修行をするお坊さんの生活の場である本坊などがあります。

本坊玄関

アジサイの花を生けてありました。

本坊廊下の龍天井

廊下の天井には四条派の画家で竹村松嶺による「龍」が描かれています。

護摩堂

興教大師作の不動明王さまがご本尊です。

六角経蔵

一切経を収蔵しています。

仁王門へ

ここから200mほど下った所に、仁王門があります。

仁王門

歩いて参拝するお遍路さんは、ここを通ります。

舎心ヶ嶽

遥拝所

ロープウェイ頂上駅の脇に舎心ヶ嶽遥拝所があります。

舎心ヶ嶽までの道のり

ロープーウェイを降りて左側に四国88か所を模した仏像が立ち並んでいる小道が伸びています。

歩いて20分ほどの険しい山道を登っていくと、その先に弘法大師が岩場の上で修行をしている弘法大師像と流雅之作「山のさきもり」像がありました。

弘法大師像

空海がこの断崖絶壁の岩場の上で修行をしたとされ、1993(平成5)年に作られています。

東の高野山に向かって鎮座しているため後ろ姿しか見ることが出来ませんでした。

流政之作「山のさきもり」

流政之さんは1923(大正12)年長崎生まれの世界的な彫刻芸術家です。

海軍飛行予備学生のゼロ戦パイロットとして終戦を迎えています。

戦後、各地を放浪しながら独学で彫刻を学び1966(昭和41)年には香川県庵治町にアトリエを構えました。

現在はNAGARE STUDIO(予約制)美術館として公開されています。

流さんが2010(平成22)年に制作したモニュメントの「山さきもり」が山の頂に建てられています。

遠く阿波の山並みを見通せる高台に泰然とたたずむ姿に圧倒されました。

ここまで登ってくるのは大変でしたが、来てみて良かったと心から思える像でした。

おわりに

太龍寺は古来から信仰を集める四国八十八か寺の一つであり、それ自体、歴史と伝統を感じられるたたずまいを醸し出しています。

さらに流さんの作品に示される芸術性の高い作品を鑑賞できる素晴らしい場所でした。

四国にこのような所のあることを知っていただき、多くの方々に来て欲しいと思います。

追記:こけの盆栽

本坊に緑滴るこけの盆栽がありました。