はじめに

古い町並みを抜けて上がった所にあり、宇多津を見下ろす高台から瀬戸内海を遠望することが出来ます。

歴史のあるお寺で、その経緯により真言宗と時宗の両宗にわたるといった四国霊場中、唯一の札所です。

境内まで

浄泉寺

郷照寺の山門へ通じる道の角には浄泉寺があり、四国一大きなエンマさまが祀られています。

境内

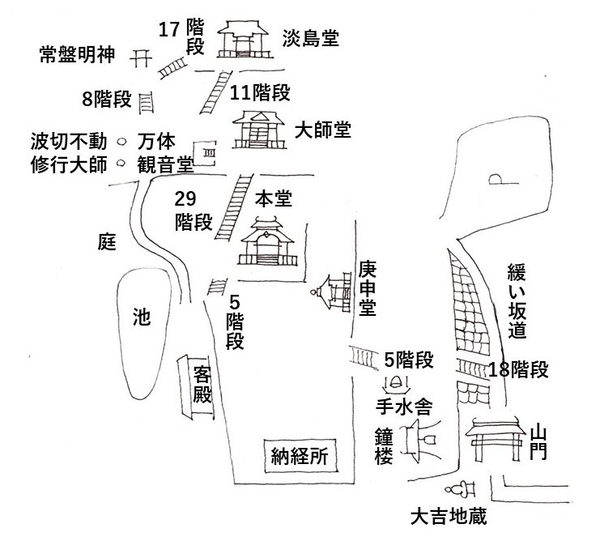

案内図

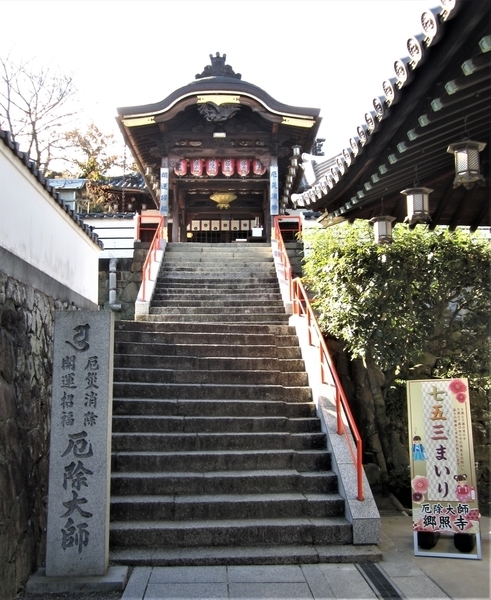

山門

山門の隣には大吉地蔵が祀られており、参拝者を出迎えてくれています。

鐘楼

鐘楼からは宇多津の町を一望できます。

「釣り鐘と龍神さま」の話

江戸時代に釣鐘が割れてしまったため、鳴らなくなりました。

たまたま、大阪の境からお遍路に来ていた鋳物師に修理してもらうこととなりました。

鐘を修理するための材料として、たくさんの銅鏡をおじいさんが運んで来てくれましたが、いつの間にかいなくなってしまいました。

銅鏡は川津の山から運んできたので、おじいさんは春日の明神さまに違いないとうわさされました。

修理した鐘はよく響き、本州まで聞こえたそうで、その鐘の音色につられて竜神様まで現れたということです。

庚申堂

六本の手をもつ青面金剛(しょうめんこんごう)が本尊として祀られており、病魔を除く霊験があるとされています。

さぬきの3大ぽっくりさま

お参りすると、亡くなる時まで幸せな人生を送ることが出来ると言われています。

本堂の前にあります。

本堂

1377年、細川氏の発願によって相国寺の絶海中津を迎えて落慶法要が行われました。

戦国時代の兵火で焼失してしまいますが、江戸時代に高松藩松平氏によって再建されています。

厄除うたづ大師

弘法大師空海が厄除の誓願をして大師像を納めたとされています。

万体観音堂

大師堂横の地下にある観音洞では、一霊につき一体の小さな観音像を作って安置し供養されています。

淡島明神

江戸初期に木食上人以空が女性の悩みや病気を救う神様として勧請しました。

常盤明神

「狸が神様になったお話」

室町時代に、臨阿という優しくて詩歌の上手いお坊さんがいました。

ある日、臨阿は傷ついたタヌキを助けてお寺で育てました。

やがて臨阿は都へといってしまいましたが、狸は知恵を出して、飢饉や兵火などの危機からお寺を守りました。

人々は狸を「常盤明神」と呼んで、お寺を守る神様として祀りました。

庭園

客殿の裏に池を中心として大規模な庭園が作庭されていて自由に望むことが出来ます。

縁起

8世紀の初め、行基が彫像した阿弥陀如来を本尊にして開創したといわれ、道成寺と称しました。

9世紀の初め、空海が伽藍を整備して厄除の誓願をして大師像を納めたので「厄除うたづ大師」として信仰されるようになります。

1288年、一遍上人が遊行の折に、踊念仏によって念仏の教えを広めました。

現在の本堂には一遍上人像が祀られています。

室町時代には守護大名細川氏の下で大いに栄えていましたが、16世紀に度重なる兵火によって焼失してしまいました。

江戸時代になると高松藩松平氏によって再興されますが、その際、宗旨を真言宗、時宗ともに奉持することとなりました。

以来、本堂や客殿が建造されて厚く保護されています。

立派な客殿

おわりに

古い町並みを通り抜けて上がって行った、瀬戸内海を望むことができる風光明媚な場所にある、庶民の暮らしと共に信仰を集めてきたお寺だと思いました。

きれいに整備された境内で、歴史と伝統を感じることが出来る、すがすがしいところでした。