はじめに

松山の市街や瀬戸内海まで一望できる高台に50番札所繁多寺があります。

背後はこんもりと茂っている森が広がっていて、景観樹林保護地区に指定されています。

美しい自然の中にあり、静かに人々の営みを高い所から見守ってくれているお寺という感じです。

縁起

寺伝によると孝謙天皇の勅願によって8世紀中ごろに行基が開創し、この時、祭具としての幡を賜ったので「幡多寺」と呼ばれ、やがて「繁多寺」といわれるようになったとされています。

9世紀初頭に弘法大師が訪れています。その後、一時衰微してしまいますが源頼義により再興されました。

時宗の開祖である一遍上人が当寺に参籠した際、亡父の如仏を追善するため『浄土三部経』を奉納されています。

一遍上人は松山の道後に生まれていて、その地に一遍上人ゆかりの宝厳寺があります。詳しくはこちらをご覧ください。↓↓↓

1394年、後小松天皇の命によって京都の泉涌寺26世快翁が下向し、第7世の住職となっています。

泉涌寺は皇室の菩提寺なので、この縁で菊の御紋章のついた瓦が残されました。

以来、高僧が相次いで住職に就いています。

江戸時代には四代将軍の家綱が念持仏であった大聖歓喜天を祀るなど、大寺として栄えました。

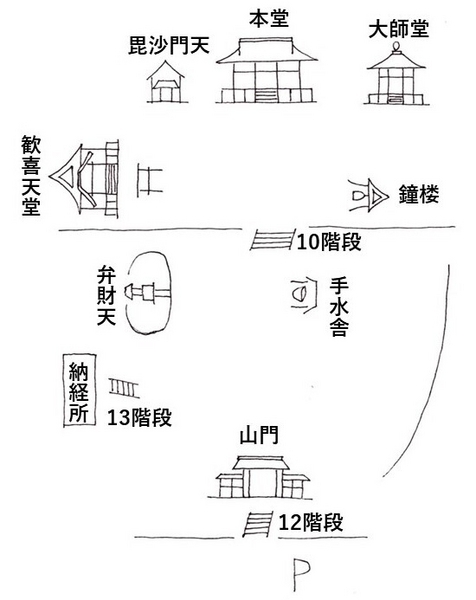

境内

山門

山門の目の前に駐車場があるので、車を降りて階段を上がるとすぐ山門です。

山門から本堂までは少し距離があり、松山の町並みの景色を楽しみながら、ゆったりと散策しながら向かって行くことができます。

弁財天

本堂に上がる階段の左側に祀られていました。

境内からの町並み

本堂

階段を上がると、すぐ目の前に本堂があります。本尊の薬師如来さまが祀られています。

大師堂

本堂の右隣に並んで立っています。

毘沙門天堂

本堂に向かって左側にあります。

歓喜天堂

4代将軍家綱の念持仏である歓喜天が祀られています。

「厄除け」「夫婦和合」「商売繁盛」などにご利益があるといわれています。

鐘楼

梵鐘には1696年に法雲律師が願主となり、多くの信者からの寄進によって造られたと記されています。

おわりに

天皇家にゆかりがあったり、徳川家の帰依を受けたりしたことから寺運は大いに栄えていたようですが、現在はとても静かで落ち着いた風情のあるお寺でした。

犬を散歩させたり、境内を散策する人がいたりと、地元の人にとっても普段から身近で開かれた雰囲気の場所のようです。